皆さんもご存じの通り、日本の農業従事者は一般的に高齢化が進んでおり、減少傾向にあります。しかしながら、だからこそ農業に取り組んでみようという若者も増えてきています。今日は新規就農をお考えの皆さんに農業を始めるには??というおおよその説明をしたいと思います(今回は法人参入を前提としています)。

農地法制の体系

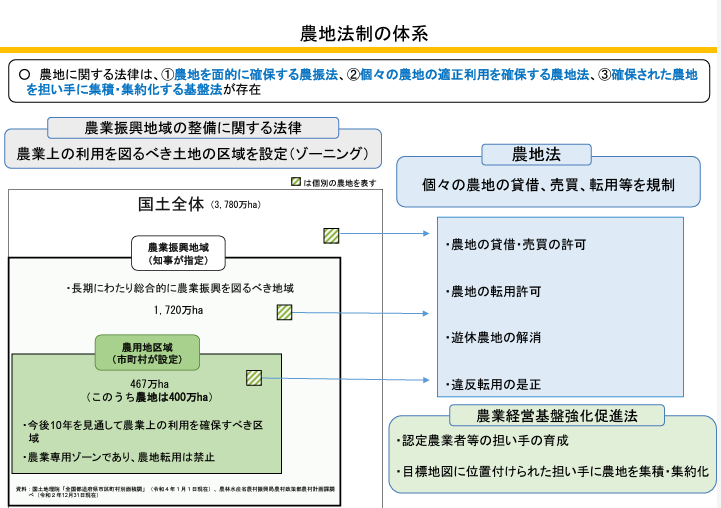

まず、令和6年6月に農林水産省経営局からでている「農地をめぐる状況について」から農業関連法について整理をします。下記にある通り、農地に関する法律は1,農地を面的に確保する農振法(農業振興地域の整備に関する法律)、2,個々の農地の適正利用を確保する農地法(農地法)、3,確保された農地を担い手に集積・集約化する基盤法(農業経営基盤強化促進法)があります。それぞれの目的に注意しなんとなくキーワードを覚えておいてください。

農業参入について

国土交通省の「令和4年版土地白書」によると国土の約12%が農地となっており、食物自給などの観点から農地を持っている者に対しては税制面などから、逆に農業参入者に対してはいくつかの制約があるなどとても保護された土地だと言えると思います。そのため、新規就農を目指す方たちは計画をもって進めていくことが大切です。

- 参入の目的や構想をきちんと計画すること(参入してどんな事業を行いたいか、どんな形態で参入するかなど)

- 参入したい市町村(都道府県)にある農業関連部局と事前に相談をしながら進めること

- 実際の営農計画の策定や法人参入の場合には法人の設立など

- 農地確保と農業を営む上での諸整備

上記を前提に進めていきますが、特に2の農業関連部局との事前相談はほぼ必須と思っていた方がよいでしょう。行政も健全な農業従事者を増やしたいと思っていますので相談に前向きに乗ってくれもらえます。

参入形態について(法人での参入のケース)

群馬県農政部が令和3年4月に改訂した「農業参入の手引き(企業向け)」がとてもわかり易いので引用させていただきます。

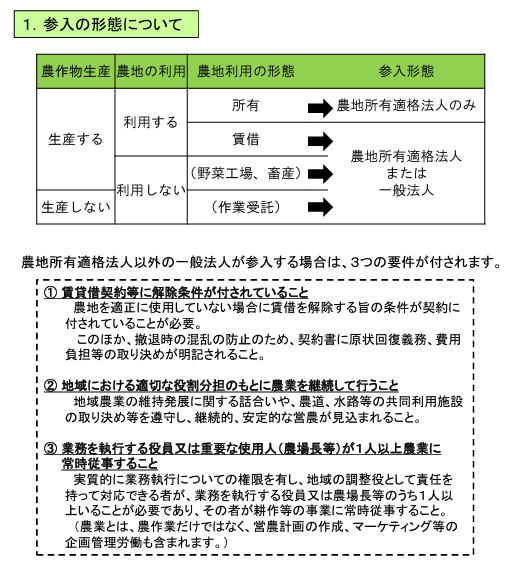

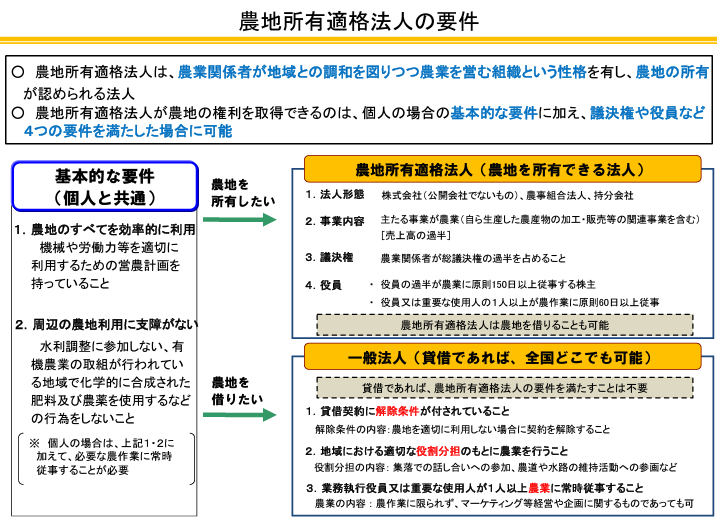

農業参入を法人で行う場合、農業所有適格法人と一般法人での参入が考えられます。農地所有適格法人は、農業関係者が地域との調和を図りつつ農業を営む組織という性格を有し、農地の所有までも認められます。ここで留意したいのは農地を所有したい場合には農地所有適格法人の要件を満たしているということが必要なことです。一般法人の場合には賃借は可能ですが、所有をすることができません。とはいえ、新規就農者にとっては一般法人で実績を積みながら農地所有適格法人を目指すということが無難かもしれません。農地所有適格法人と一般法人の考え方は下記(農林水産省経営局の令和6年6月の「農地をめぐる状況について」)がとても参考になります。

※今回は「法人」としての参入を前提としていますが、「個人事業主」としての参入も可能です。

留意いただきたいのが仮に一般法人での参入をする場合でも上記にある通り賃貸借契約に解除条件が付されていることなどいくつかの制約があるのでこれを満たさなければ農地を借りることもできません。

参入手続き

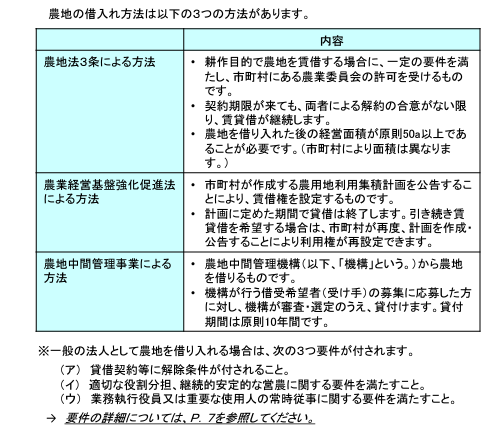

新規就農者が最初から農地を所有するのではなく賃借することを前提にすると農地の借り入れは以下の3つから選ぶこととなります。(群馬県農政部「農業参入の手引き(企業向け)」令和3年4月より)

さて、ここまで来ると、営農が開始することができるようになります。ただし上記でも農業委員会のOKが必要であったりそれなりに時間がかかるものです。前述したとおり計画性をもって進めていくことをお勧めします。また、今回は法人での新規就農についての概略の流れを記載させていただきました。ただ、農地の取り扱いは該当する地域の農業関連部局との調整が重要です。また農地の取り扱いについて地域によった考え方の”差”があるのも事実でしょう。スムーズに新規農業参入を考えるなら、農地に精通した行政書士の支援を仰ぐことも一つの考え方だと思います。